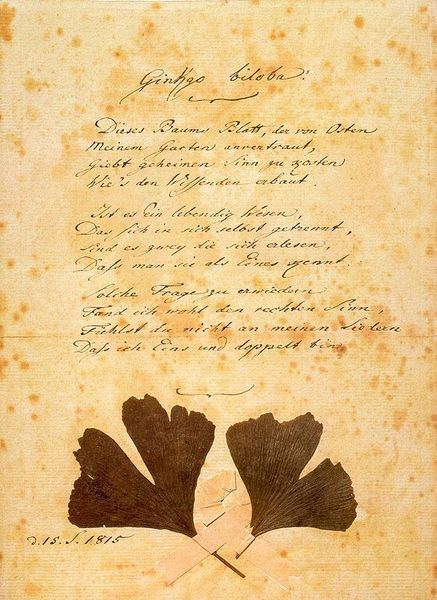

Nas duas estrofes seguintes acumulam-se interrogações sobre a natureza da folha e a identidade do poeta, tendo por pano de fundo o motivo do duplo e da duplicidade. A folha bipartida parece assomar enquanto metáfora simbólica da simbiose entre os “gêmeos” Goethe e Hafez e, por extensão, entre o Ocidente e o Oriente. Ou entre Goethe e “Hatem”, nome tomado a dois poetas árabes e assumido pelo poeta ocidental para dialogar com Zuleica, por sua vez a máscara persa de Marianne von Willemer, que Goethe encontrou durante uma viagem pela região renana em 1814 e que, entrando com grande virtuosismo no jogo erótico-lírico, contribuiu com algumas “folhas” para o herbário poético publicado em 1819.

Nesse sentido, essa folha que se divide em duas, ou que se formou pela união de duas, simboliza igualmente o enlace lírico de Hatem e Zuleica. As três estrofes de “Gingo biloba” também foram traduzidas por Paulo Quintela, mas em Portugal há ainda a bela versão de João Barrento, reproduzida abaixo para que se possa estabelecer eventual comparação com a tradução de Martineschen:

Esta folha, que o Oriente

Ao meu jardim confiou,

Dá a provar o secreto

Saber que o sábio formou.

É um ser vivo que em si

Mesmo em dois se dividiu?

Ou são dois que se elegeram

E o mundo neles um viu?

Dessas perguntas que fazes

Sentido certo te dou:

Não sentes nos cantos meus

Como eu uno e duplo sou?[1]

Tipologia da Tradução

A motivação crucial que lançou Goethe à elaboração de seu mais extenso ciclo lírico adveio da intensa leitura, a partir de junho de 1814, do Divã de Hafez, na tradução do diplomata e orientalista austríaco Hammer-Purgstall (1774–1856). O impacto dessa experiência foi tão avassalador que o poeta alemão se viu obrigado a reagir “produtivamente” ao novo mundo descortinado por Hafez, isto é, respondendo aos poemas persas com criações próprias. Do contrário, diz um escrito autobiográfico, “eu não poderia ter-me sustentado diante do poderoso fenômeno”. Em torno da leitura dessa tradução, Goethe catalisa toda sua ocupação anterior com a literatura e a cultura do Oriente, seus conhecimentos prévios de poetas árabes e persas e também o contato com o Antigo Testamento, como o texto “Israel no deserto” que, redigido em maio de 1797, é integrado às “Notas e ensaios”.

Não surpreende que, num dos capítulos dessa parte teórica, Goethe teça considerações sobre um aspecto essencial na constituição da Weltliteratur (Literatura Mundial), conceito que criará poucos anos depois: a tradução. Propõe-se então uma tipologia tripartite da arte tradutória, sendo que o primeiro tipo diz respeito a uma tradução sempre em prosa, nivelando-se todas as peculiaridades do original. O poeta exemplifica com a versão bíblica de Lutero quão valiosa tal tradução por assim dizer homogeneizante pode revelar-se: “Apesar de a prosa eliminar por completo toda idiossincrasia de qualquer arte poética e rebaixar o entusiasmo poético a um mesmo nível, mesmo assim ela presta um grande serviço inicial, pois nos surpreende com o extraordinário do estrangeiro dentro de nosso aconchego nacional e de nosso cotidiano, de modo que, sem que saibamos como, fornece-nos um ânimo mais elevado e verdadeiramente nos edifica. A tradução bíblica de Lutero vai produzir sempre um efeito desses”.

O segundo tipo aparece designado como “paródico”, concebido no puro sentido do termo, ou seja, desenvolvendo-se em “paralelo”. O tradutor se transpõe inteiramente ao horizonte cultural do original, mas ao mesmo tempo apropriando-se do elemento estrangeiro por meio do que lhe é próprio e, assim, exprimindo o estrangeiro através dos recursos de sua língua materna, de sua própria cultura. As valiosas traduções que Wieland fez da obra shakespeariana (enaltecidas no romance Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister) ofereceriam, segundo a argumentação goethiana, a ilustração para essa modalidade de tradução.

O terceiro tipo consiste na tentativa de aproximar a tradução o mais rente possível ao original. Seria essa modalidade de tradução que sofre de início a mais forte resistência, como mostra a recepção, observa Goethe, das transposições que Johann Heinrich Voss (1751–1826) fez das epopeias homéricas; pois ao amoldar-se às particularidades do original, o tradutor fere muitas vezes o gosto de seus contemporâneos, não raro infringindo normas do “idioma de chegada”.

Na perspectiva dessa tipologia, a tradução de Daniel Martineschen se inclinaria para a segunda espécie, a “paródica”. Pois os princípios que nortearam seu trabalho com o Divan goethiano encontram-se, como dito, muito distantes das concepções de um Haroldo de Campos, que não só empurram suas traduções — seja a da Ilíada ou de trechos do Fausto — para o terceiro campo, mas levam-nas ainda a ultrapassá-lo, com a proposta de uma “operação paronomástica generalizada” e a consequente hybris de converter o original em tradução de sua própria “transcriação” — ou “transluciferação mefisto-fáustica”, no caso de Goethe.

Comparado com essa ousada oficina tradutória, o trabalho de Martineschen revela-se bem mais sóbrio: “Meu objetivo foi tentar traduzir o Divã reproduzindo em português o ritmo e a sonoridade da poesia (mesmo que isso soe vago), procurando simplificar soluções e evitar rebuscamento” observa ele no posfácio. Nesta passagem, todavia, o tradutor parece desconsiderar o fato de ter resvalado por termos como leixa-pren ou glamour, sem correspondência no original. Pode-se apontar também, problematizando a afirmação do tradutor de ter procurado “simplificar soluções e evitar rebuscamento”, para a dificuldade de se entender o verso “No olho raia a alba no lenho” (“Livro de Zuleica”): “Tive um sonho — interpreta: / No olho raia a alba no lenho. / Diz poeta, diz profeta: / Que sonho é esse que eu tenho?” No original, é mais fácil para o leitor compreender a sintaxe desse verso em que, literalmente, “a alba resplandecia no olho através da árvore”.

Observe-se ainda que reproduzir “o ritmo e a sonoridade” dos poemas do Divan goethiano — meta almejada pelo tradutor brasileiro — constitui tarefa das mais complexas, que dificilmente terá sido realizada com pleno êxito em qualquer outra tradução dessa coleção lírica. O trabalho de Martineschen destaca-se antes, e de modo admirável, pelo empenho em reproduzir os esquemas métricos e rímicos do original. Mas nesse ponto se infiltra vez ou outra no Divã brasileiro algo que ronda toda tradução empenhada em corresponder com rigor às estruturas formais de obras versificadas, que é o afastamento, em grau maior ou menor, do “sentido” dos versos, abalando-se assim a interação original entre duas dimensões que, na concepção goethiana seriam inseparáveis: “Conteúdo traz a forma consigo. Forma jamais existe sem conteúdo”.

Talvez essa constatação possa ser exemplificada sumariamente com alguns exemplos, começando pelo poema que, embora não tenha sido o primeiro a ser escrito, abre o Divã: “Hégira”, termo que designa a fuga de Maomé de Meca para Medina no ano 622, marcando o início de uma nova era no calendário muçulmano. De início um mero detalhe: “Norte e oeste e sul se espalham”, lê-se no primeiro verso do poema; mas em alemão o verbo é mais forte do que “espalhar”: trata-se de zersplittern (“estilhaçar”, “esfacelar”), com o qual se alude também às profundas rachaduras causadas no mapa geopolítico europeu por Napoleão, o que levou Goethe a empreender sua “Hégira” rumo ao Oriente de Hafez, concebido como pátria da poesia — uma Pasárgada lírica, para aludir à utopia de Bandeira. Fechando a antepenúltima estrofe, os versos “Ó Hafez, sem teus poemas / esta terra tem problemas” revelam-se como solução algo banal, imposta pela necessidade de rima que, resolvida aqui de modo menos feliz (“poemas”–“problemas”), enfraquece a vigorosa condensação que Martineschen havia alcançado nos versos anteriores da estrofe: “Nos rochedos, pela trilha, / com sua mula vai o guia; / às estrelas canta alto — / medo assoma os maus de assalto”.

Enfraquecimento semelhante, e condicionado por exigência rímica, se faz sentir no segundo poema do “Livro de Timur”, o qual, dirigido a Zuleica, prepara o livro subsequente, Sukeika Nameh. Buscando fechar a terceira estrofe em rima com “ímpeto pleno”, o tradutor usa o pouco expressivo “nada sereno”, que pode soar ao leitor como mero preenchimento rímico e métrico do verso, destoando assim da vivacidade poética mantida até então: “um [mundo] que pulsa com ardores / que, em seu ímpeto pleno, / semelha muito aos amores / de bulbul, nada sereno”. No original fala-se, em tradução literal, dos amores do bulbul (os amores entre o rouxinol e a rosa, frequente motivo na poesia persa) e do “canto que excita a alma” (que na tradução decai para o complemento “nada sereno”), isto é, o canto enlevado e lamurioso do pássaro fortemente presente também na lírica ocidental.

E se Goethe abre seu ciclo lírico sugerindo, nos últimos versos de “Hégira”, que as palavras do poeta batem suavemente às portas do paraíso, em “Boa noite” — poema que fecha o Divã — encontramo-nos de fato em pleno paraíso e o poeta suplica então ao anjo Gabriel, que já no poema anterior embalara no sono “os sete adormecidos” de uma lenda cristã e muçulmana, que cuide agora dos “membros do exausto”. O adjetivo substantivado “exausto” se refere ao “poeta”, mas na tradução o leitor encontrará a forma plural: “Gabriel cuide das vidas / dos exaustos, com prazer”.

No final do “Livro de Zuleica”, o mais extenso do ciclo, o leitor da tradução brasileira se deparará com um equívoco, agora não de número, mas de gênero. Atrás de Zuleica (nome que aparece num gazel de Hafez) esconde-se, como observado acima, Marianne von Willemer e o livro que traz seu nome consiste em diálogos amorosos que a bela mulher trava com Hatem, sob cuja figura Goethe teria passado a palavra, na visão de Walter Benjamin, ao “elemento inconstante e selvagem de sua juventude” e dado “à sabedoria de mendigos, bêbados e andarilhos a forma mais elevada que jamais encontraram”.